\注文住宅を建てるならまずはカタログ請求から/

間取り編

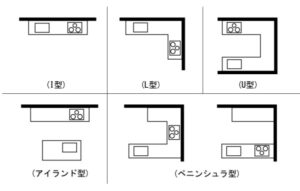

対面型キッチン一つで、調理スペースやシンクが島のように独立しているキッチンのこと。対面型キッチンには、アイランドの他、ペニンシュラ(半島)型やI型、調理スペースとシンクが分かれているⅡ型、L型、コの字型(U型)と呼ばれるタイプもある。

玄関の土間と室内の床をつなぐ段差部分のこと。またその階段に取り付ける横木のこと。直線が一般的だが、曲線やL字型など形状も家のスタイルに合わせてさまざま。腰をかけて靴を履いたり荷物を置いたりする場所であったり、どのくらいの高さにするかで使い勝手が変わる。玄関の土間と床の段差が大きい場合には、「式台」と呼ばれる板を設けることもある。

道路から玄関にいたるまでの道やその周辺のこと。

出入口が1カ所で、人が歩いて入れて中で物を出し入れできる広さのあるクローゼットのこと。間取り図では「WIC」と表記される。衣類だけでなく、カバンや装飾品などもまとめて管理できる。

ウォークインクローゼットの中でも、出入口が2カ所あり通り抜けできるタイプのもの。2カ所から出入りできるため、動線上に設ければ家事負担の軽減につながると人気が高い。

飾り棚や小型たんすなど箱型の収納家具の総称。同じく箱型家具の呼び名には「サイドボード」があるが、こちらは一般的に背の低いキャビネットをさすことが多い。

壁や建物などで囲まれた、屋根も庇もない敷地内の屋外空間のこと。室内からの景観や採光を主な目的として設ける。スペイン語で中庭を表す「パティオ」とも呼ばれる。また、光を取り入れることを主な目的として建物の中心部に設ける庭のことは「ライトコート(光庭)」と呼ぶ。建物や塀で囲まれたコートやライトコートのある住宅は「コートハウス」と呼ばれる。

屋根と天井の間の空間のこと。「屋根裏」「天井裏」と同じ意味。屋根の勾配により広さは変わる。天井高が低いため居室としては使いにくいが、収納スペースや書斎として活用されることが多い。面積が直下の階の2分の1未満、天井高1.4m以下などの成約を満たせば居室とみなされないため床面積に算入されない。

玄関に設けられた、靴のまま入れる収納のこと。「シューズクローゼット」「シューズインクローゼット」「土間収納」などとも呼ばれる。家族用と来客用で玄関を分けることができ、来客用の玄関を常に綺麗な状態に保てる。広さによっては靴だけでなく上着やベビーカー、アウトドア用品なども収納可能。ウォークインタイプの他、シューズクロークから直接室内に入れるウォークスルータイプもある。

リビングの一角や廊下、ホールなどに設置する勉強や仕事のためのスペースのこと。子どもを目の届く場所で勉強させたい場合や、趣味や仕事、家事をする場所が欲しい場合に設けられる。

踏み板と骨組みだけで蹴込板がない階段のこと。「ストリップ階段」「オープン階段」などとも呼ばれる。見た目がおしゃれなだけでなく、視線が抜けるので開放感を感じられるとともに、光や風を通すことができるので、リビング内や窓の側にも設置できる。

大工が行う、柱や梁などの主要構造部以外の工事の総称。床や階段、敷居、カウンターや棚、家具、建具などを現場で加工、取り付けることをいう。「造作家具」は空間や施主の希望に合わせて大工がオリジナルでつくる家具のことを言う。

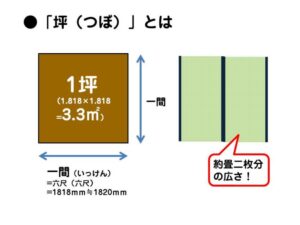

土地や建物の面積を表すのに使われる単位の一つで、1坪はおおよそ3.3㎡、畳にすると約2帖分の大きさ。㎡に0.3025をかけると坪に換算できる。

屋根の形状に合わせて勾配をつけた天井。開放感が最大の魅力。

土足で入れるスペース。コンクリートやタイルなど水や汚れに強い素材が用いられることが多い。玄関だけでなく、リビングの一部を土間にして内と外をつなぐ空間としたり、自転車やバイクを置くスペースにしたり、段差を生かして縁側のように使ったりと、その魅力が再認識されている。

建築用語で壁のくぼみのこと。壁の一部をくぼませて小物や絵などを飾れる棚にしたり、大きくくぼませて収納スペースにしたり、照明や給湯器などのスイッチ類をまとめて配置したりする。出っ張りのあるカウンターや棚と違い、壁をくぼませてつくるので、室内を広く見せることができる。

下端が床面まである窓のこと。デッキ、バルコニーにつながるリビングなどに設けることが多く、人が自由に出入りできる大きさがある。

食品や食器類、日用品などを保管するための小さな部屋や収納スペースの事。キッチンの一部分やキッチンに隣接して設けられる。

建物の一部に組み込んだ駐車スペース(車庫)のこと。「インナーガレージ」とも呼ばれ、ガレージ付きの住宅は「ガレージハウス」と呼ぶ。庭などに設けるカーポートとは違い、壁面やシャッターで囲むので車を雨風や盗難から守れ、車好きには人気が高い。

建物の正面部分のこと。外観のことを表すのに使う。

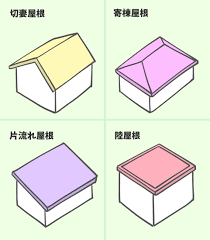

建物の上部を覆う構造物。屋根にはデザインや機能性の異なるさまざまな種類がある。また、関連する言葉として「軒」や「庇」がある。

外壁よりも突き出ている屋根の下部のこと。雨や雪、日差しを遮り、建物を守る役割を果たす。また、軒の裏面にある天井部分を「軒天」という。

窓や出入口、縁側などの開口部の上に取り付けられる雨除けや日よけ用の小屋根のこと。

建材編

アルミニウムと亜鉛の合金メッキ鋼板。耐食性(腐食・錆びにくい)、耐熱性、耐久性、加工性に優れ、外壁材や屋根材としてよく使われる。

完成後も壁などに隠れることなく見える柱や垂木、床板、鴨居などに使われる木材の事。見栄えがする木材が選ばれる。

外壁材の1つで「サイディングボード」の略。さまざまな色や柄、質感の商品があり、耐久性も高いため、現在、外壁材の主流となっている。材質により大きく分けて窯業系、金属系、木質系、樹脂系の4種類がある。

乾燥させ、節や割れを取り除いた薄い状態の木材を接着してつくる建材。反りやひびが少なく、安定性と強度がある。

合板や集成材などの表面に、木を薄く削ったものや木目などをプリントした特殊加工のシートを貼り合わせたもの。無垢のフローリングに比べると傷や汚れがつきにくく、湿気や熱による伸縮・割れも少ない。

現場での建築工事前に、工場などで機械を使って木材をカットしたり、接合部を加工したりしておくこと。

木から角材や板など必要な大きさに切り出した木材のこと。自然の木そのままの風合いやあたたかみ、肌触りの良さが魅力。自然の素材であるため、経年や気温、湿気などによる割れやひび、反りが出る場合がある他、樹種によっては傷がつきやすい。

セメントと砂と水を混ぜて練られた建築材料。外壁の表面仕上げ材として、またレンガやタイルの下地、目地材として使われる。混ぜるものによりさまざまな色が出せ、塗りムラによる味わいもある。

主に図面や内装、外装を考える際によく使われる建築用語を紹介。

\ビオラホームへの来場予約はこちら/